タイヤは消耗品ですが、同じ車・同じタイヤ・同じ走行距離でもメンテナンスや使い方次第で寿命を大きく変えることができます。そのためできる限りタイヤを長持ちさせて車の維持費を節約しましょう。

そこで本記事では、タイヤを長持ちさせるメンテナンスと車の使い方を紹介しています。この方法を実践すれば確実にタイヤが長持ちするので、ぜひ参考にしてみて下さい。

メンテナンス

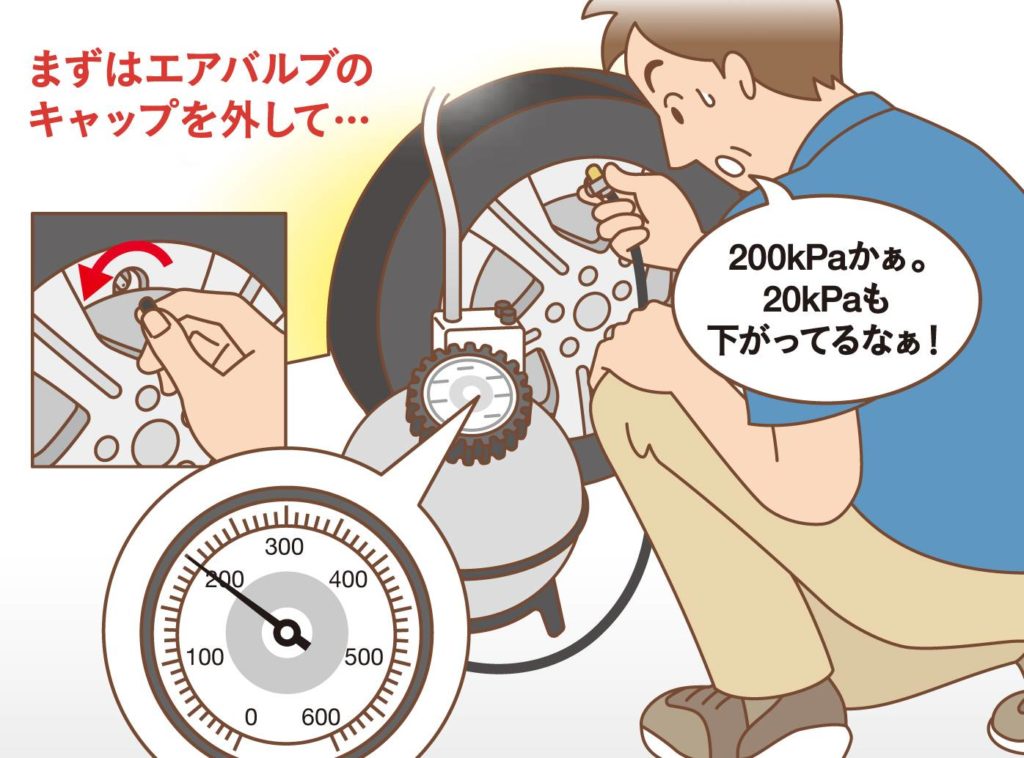

タイヤの空気圧チェック

タイヤの空気圧は、極端に高くても低くても以下のような影響を与え寿命の低下に繋がるため、適切な空気圧を心がけましょう。

・センター部の偏摩耗が発生しやすい

・外部からのダメージを受けやすい

・バースト(破裂)する場合がある

空気圧は目視しただけではどれくらい減っているのか正確に判断できないため、エアーゲージで測定しましょう。エアーゲージを持っていない場合は、安くて初心者にも使いやすいエーモンの測定器がおすすめです。そんなに高いものではないので、日頃のタイヤの空気圧を確認するのに持ってて損はないです。

JATMA(日本自動車タイヤ協会)によるとタイヤ内の空気は1ヶ月間で5%(10~20kPa)が自然に抜けるとされています。そのため、月1回を目安に点検を行うのがおすすめ。

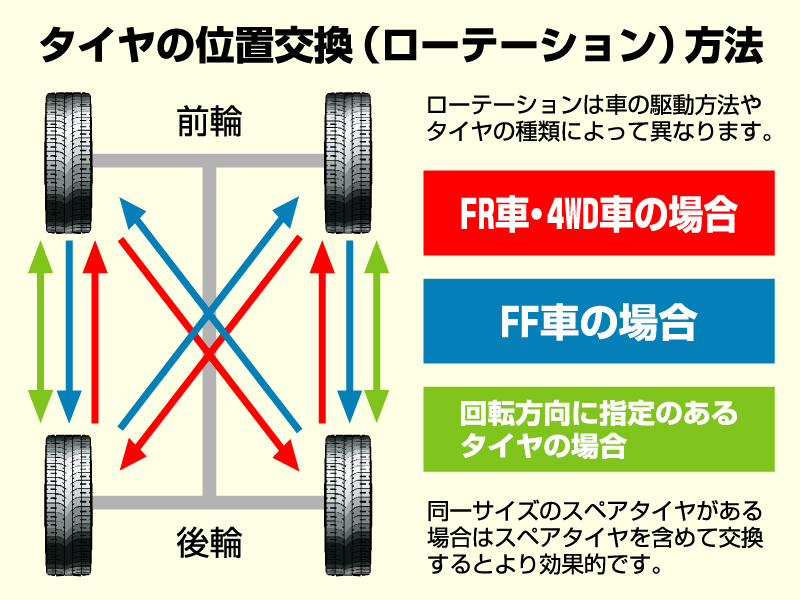

タイヤのローテーション

タイヤのローテーションとは、現在のタイヤの位置を変えることで偏摩耗を防ぐことができます。5,000km~10,000km(オイル交換時期)を目安に定期的にタイヤのローションを行いましょう。タイヤが均等に減っていくのでより最後までタイヤを使うことができます。

タイヤは前輪と後輪で減りのスピードが違ったり必ず左右に偏りがあります。特に、前輪駆動の場合は『前輪60%・後輪40%』の負荷がかかり前輪に偏りが発生しやすく偏摩耗の原因となります。

過度な洗車は控える

タイヤにはゴムのひび割れを防ぐ老化防止剤が含まれています。しかし、タイヤワックスやホイールクリーナーを過度に使用すると劣化防止剤も一緒に除去してしまいす。また、ブラシなどで強く擦るとタイヤを傷める場合があるので布などで優しく洗浄しましょう。

車の使い方

ゆとりのある運転を心がける

『急発進・急ブレーキ・急カーブ』などの「急」が付く粗い運転は、危険なだけでなくタイヤに大きな負担がかかり摩耗を早める原因となります。そのため、時間や心に余裕を持ち制限速度を守って適切な車間距離を保つなどゆとりのある運転を心がけましょう。

定期的に動かす

タイヤは路面からの衝撃でゴムが伸び縮みを繰り返し柔軟性を維持していますが、長期間乗っていないとゴムが硬化してしまいます。硬化したタイヤは雨天時の排水機能が低下しスリップしやすくなるため注意しましょう。

また、同じ場所停めているとタイヤと路面の接地している一部だけに負担がかかり変形するため定期的に車を動かしましょう。

駐車場所を工夫する

タイヤのゴムは紫外線やオゾン、雨風などに弱く経年劣化を早める原因となります。そのため、直射日光や雨風などが避けられる場所やガレージに駐車するのがおすすめ。

車止めに乱暴に当てたり当てた状態のまま駐車すると少しずつですがダメージが蓄積されタイヤに傷や変形を作る原因となります。そのため、ゆっくりと駐車したり車止めから少し離れた場所に駐車するのがおすすめ。

不要な荷物は積まない

重量が増えるとその分タイヤへの負荷が大きくなるため不要な荷物は積まないようにしましょう。ガソリン30Lは22kgの重さになるため、遠出をしないなら満タンにしないのもタイヤへの負担を減らす方法です。

環境省エコドライブ10のすすめによると、荷物が100kg増えると3%程度も燃費が悪化すると言われています。

まとめ

タイヤにかかる負担を軽減することでタイヤをより良い状態で保てるだけでなく、燃費が向上し維持費の節約ができます。さらに、ゆとりのある運転は交通事故の防止にもなるため、ぜひ実践してみましょう。

コメント